”金美ニンジン”を作り始めてから10年程になるだろうか。顔の見える能登の食材として10月から翌年3月中旬頃まで金沢市場へ出荷しており、今では年間の出荷体系の中で主要品目の一つになっている。

近年にない発芽不良

ところが今年はそうはいかない。少し出荷し始めたものの4、5回の出荷で終わってしまった。金沢市場の担当課長から状況確認の電話をもらったのは播種してから約1か月後の8月下旬、今年の不作を伝えた。極度の発芽不良だったのである。

今年の気温、アメダスデータで調べてみた

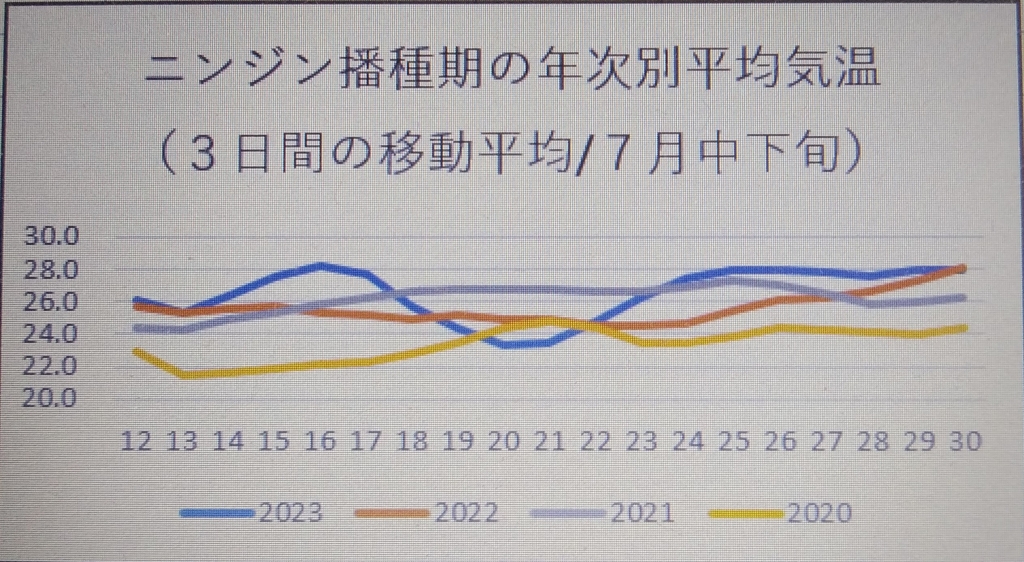

ニンジンの発芽適温は15~25℃といわれており、播種期の7月中下旬は上限すれすれである。今年は7月15日に播種したところ芽が出なかったのである。発芽不良の原因は異常な高温の影響だと決め込んでいた。ところが、近隣のアメダスデーターで今年の気温を過去と比べてみると異常に高かったのは播種日を中心に4日間ほどで、その後下がっている。果たして高温だけのせいだったのか疑問が残る。

反省すべきは、これまで毎年行っていた播種後のモミガラ被覆を忘れたことである。播種後の潅水は当然のこと、土の乾燥防止と地温抑制のためモミガラを被覆してそこそこの発芽を確保できていたのに、うかつであった。改めてモミガラの有効性を認識させられた結果である。

もう一点は播種した数日後から平均気温が下がっていることである。今年の夏は暑かったという思いしかないが、7月20日前後の気温低下は近年なかった状況である。もし播種期を3日遅らせていたら畑がどういう光景になっていたろうかと考えても結果論である。この頃、梅雨時期ということもあり晴れているうちに播種したいという思いが先立っていたが、気温をも想定した作業をしなければならないようである。

キアゲハの好物はニンジンの葉っぱ

「タデ食う虫も好き好き」という言葉がある。あの辛いタデを好んで食べる虫もいるということである。タデに比べニンジンの葉はさぞかし美味かろう。この虫はキアゲハの幼虫である。空中を舞っている蝶を嫌いな人は少ないだろうが、幼虫は色がどぎつくてグロテスクである。指先で掴むと茶色い刷毛みたいなのを出して脅かし、指に体液を塗り付けてくる。身を守る術だ。毒があるかどうかは分からないが、かぶれたりはしなかった。

毎年、多少は見かけるニンジンが好きな害虫である。今年はニンジンの発芽が少なかったため、いつにも増して被害が目立った。隣の株を食い尽くして移動してきたのか一株に2頭喰っ付いている。まばらなニンジン畑は彼らにとってさぞかし居心地が悪かったであろう。保護色も効果が薄れ簡単に見つかってしまって、可哀そうであった。

あれやこれやの結果、今年はどんなニンジンが穫れたであろう!?

出荷できないニンジン多発生

今年はニンジンの数が少ないからと収穫を後回しにしておいたためか、裂根(割れ目の入っているもの)や外見はまともに見えても中が空洞の物が多い。これでは出荷できない。ダブルパンチだ。

裂根や空洞は根菜類やイモ類に発生しやすい障害で、裂根は乾燥などで固くなった外皮が内部からの肥大に耐え切れず割れたもの。空洞は根部肥大初期に中心部の細胞が生育不良であったものが肥大後期によく太ることにより起こるという。同じ畑に育っているニンジンでも微妙な条件に左右されているようである。

まとめ

土が相手の農業、土づくりが大事だと言われる。水はけがよくて保水力があり、色んな養分をバランスよく含み、pHが適正で、病原菌や害虫、雑草の種が少なく、更に根が伸びられるよう土が深く、団粒構造をなしたふかふかした土。これが理想であろうか。

理想を求めながらも先ずは種を播いてみよう。障害が出たら原因を明らかにして、改善策を施せばいい。一日一歩、いや一年一歩!!! あの手この手を考え、工夫することが生産者の楽しみでもある。

No responses yet