昨年は1月10日に播種していた。温床の電気代を節減するためリビングの床暖房で温めてのことである。今年は元日に起きた能登半島地震で地域が崩壊。電気はいい加減に回復したものの今だ水道が通らないため金沢へ避難していたのである。それでもミニトマト栽培は辞められない。スイカ栽培も、あれもこれも辞められないものがある。

お陰様である。住居が被害を免れ種蒔きができることに感謝である。

復興と言う言葉がうたわれるが、自分にとっての復興はやりたいことを楽しむこと、消費者の方に農産物を届けて小さい生業につながればと思っている。一番はやりたいことを楽しむことであろうか。

播種して5日後、品種によっては6日後に発芽しネズミ除けのために蓋をしてあった箱を外した。

この後の作業を考えるとできるだけ生育を揃えたい。先ずは発芽を揃えたい。発芽には「発芽の三原則」と言うものがあり温度と水分、それに酸素が必要である。種まきに使う土が生育に影響する。今の時代、ホームセンターなどで種まき培土が販売されていて便利である。水持ちがよくて排水性の良いふかふかな土、pHや肥料分も大事である。でも水のかけ具合には注意がいる。水がしみ込みにくかったりかけ過ぎると乾きにくくなる。

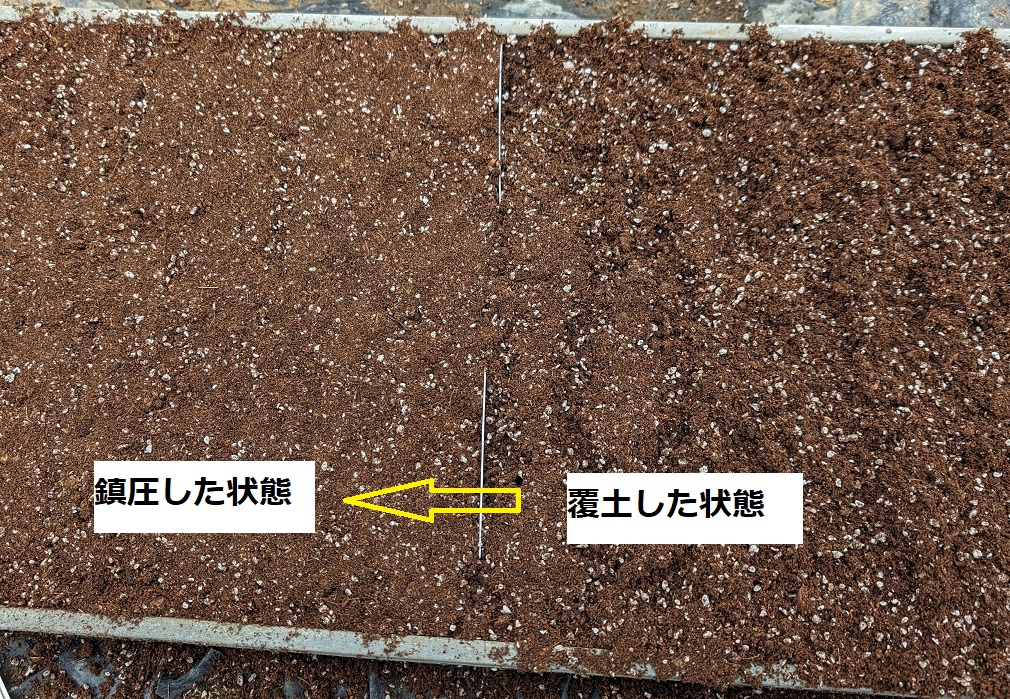

もう一つ大事なことは鎮圧と言い被覆した土を軽く押さえることであ。よかろうとの思いで種の周囲がダウンにまとわれた状態では水分が不揃いで発芽がばらついたリ、皮かむりで出てきたりする。発芽する際に覆土の抵抗で脱皮して出てくるのが理想である。それでも品種特性や種子一粒の素質、地温の偏差などによりなかなか奇麗にはいかない。

今年のミニトマト品種は緑と茶と白である。数年前、緑のが欲しいとの要望があり毎年作っている。業務需要のためバラ詰めでパック詰め作業が省け、価格も決まっているので嬉しい。播種期が遅かったため需要期に間に合うかどうかやってみるしかない。茶は昨年から、白は初めての栽培である。

ミニトマトはじめナスやピーマンなども色、大きさがバラエティである。種苗メーカーさんの品種開発に頼っている面はあるが栽培する楽しみは代えがたいものがあり、消費者にも興味を与えることができればそれもまた嬉しい。赤や黄色のピーマンは熟したものであることはお分かり頂けるであろう。さて、緑や白のミニトマトはどんな味がするだろう。機会があったら食して欲しものである。

No responses yet